上个月有一天,我偶然在微信上看到一篇文章,标题为“Tesla老板写的内部邮件-霸气外露”,当中这一段瞬间引起我的注意:

“Model 3 的大多数设计工艺已经比世界上任何一款车都好,很快会变得更好。但这还不够。我们要继续提升,直到 Model 3 的制造精度比世界上任何一款车好 10 倍。我可没开玩笑。

我们的车在设计和制造要达到这样的准确度和精度——如果车主真的去测量自己 Model 3 的尺寸、车身面板间隙和面差,一旦他们的测量结果和配置表的数据不一样,唯一解释只能是他们的皮尺有问题。”

文中提及两个词:间隙和面差,即匹配。匹配,是零部件之间的位置关系,受影响于零部件的制造精度、公差设计的合理性、装配工艺的稳定性等。

曾经有位老师问:“持续稳定生产20万辆匹配合格的整车和生产一艘航母相比,哪个更难?——当然是前者更难。”难以研究这个观点正确与否,但给我留下极其深刻的印象。

匹配会直接影响一台车的噪音、油漆喷涂、外观目视效果、漏雨、车门关闭力等等,不一而足。下面分别举个例子,都是来自我亲身体验:

噪音。在车主看不见的车身骨架内,如果某个位置钣金之间的间隙过大,可能会造成焊点虚焊,时间长了焊点失效,导致车辆在颠簸过程中钣金之间轻微碰撞而发出“嗒嗒嗒”的噪音。

油漆喷涂。涂装过程中,机器人是沿着特定轨迹对车身进行喷漆的,如果翼子板与骨架间隙过小,就可能导致色漆喷涂不到位,呈现出少漆的问题。当然,这个问题99%的车主是不会关注到的,也不会影响正常使用。

外观目视效果。前后门的棱线如果错位达到1mm,那么不管你是什么行业的车主,即便你没有强迫症,你都能看得出来而且感觉不适。

漏雨。车门也好,后盖也好,天窗也好,密封条与车身的间隙如果偏大1mm,那么很有可能你买了台水帘洞。

车门关闭力,影响因素大抵包括铰链同轴度、车门内间隙、门锁与锁环匹配甚至门洞条的软硬。这些年我滴滴打车坐过各个品牌的车(甚至打快车都能打到宝马5系你说神不神奇),有意在下车时感受每辆车的车门关闭力。普遍来讲,德系车最优,美系车次之,日韩系再次,自主品牌当中吉利和传祺较好,其余的真的还有很长的路要走。下次你关门时,可以feel一下要用多大力,听一下关门的声音舒不舒服。

马斯克先生在讲话中表示,Model 3的制造精度将来要比世界上任何一款车好10倍。我丝毫不怀疑马斯克的野心,这位能把“重型猎鹰”送上太空的硅谷钢铁侠是全世界工程师的偶像,凭借一款Model S就能掀起电动汽车热潮,当然有实力在任何一个工程领域甩开对手一条街。

但是,这个精度目标,着实让我内心泛起一丝波澜。本人就职于生产某德系汽车的合资公司,主要工作是负责量产车型匹配缺陷优化,每日为保证公差仅有±0.5mm的间隙面差而殚精竭虑掉光头发,深知如此微小的公差耗费了各个专业多少人员的努力。同时,我亦是展车负责人,我们的团队要进行数十次精调才能将一辆辆展车的匹配尽可能向设计标准靠拢。

而现在,你说要比我们的车精准10倍?

想必,特斯拉现在的精度起点不低吧。

于是,这次上海车展,我的一个目的就是向特斯拉学习一下。

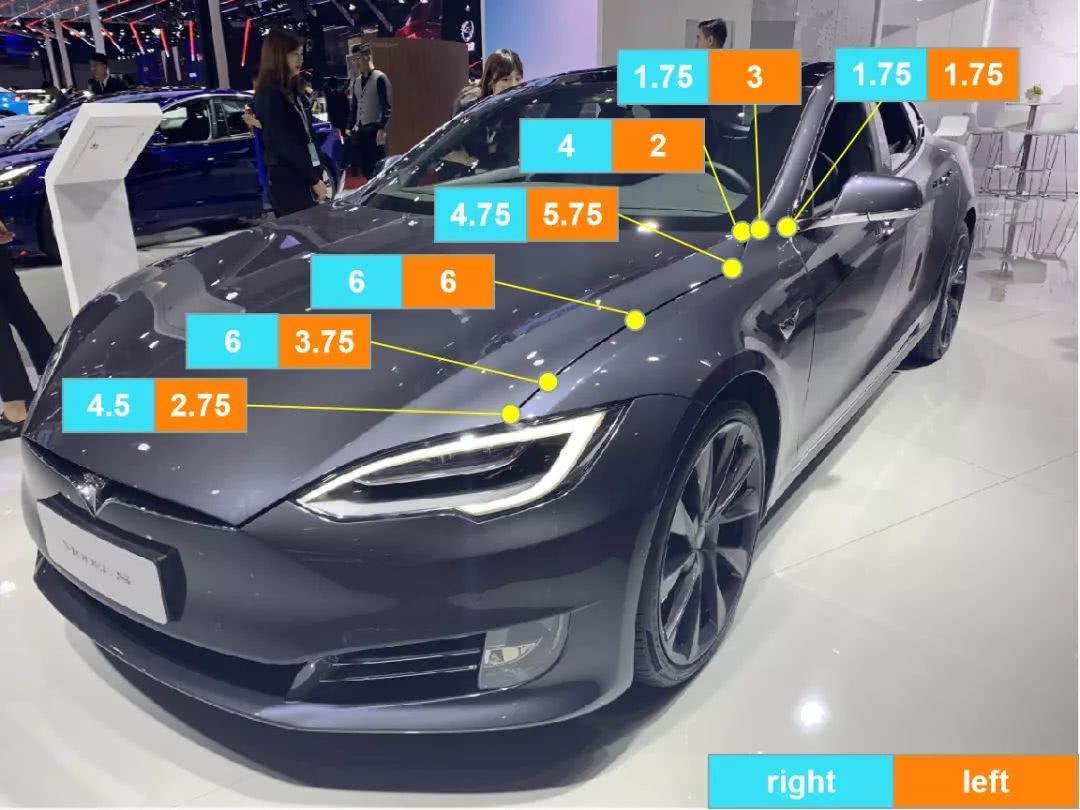

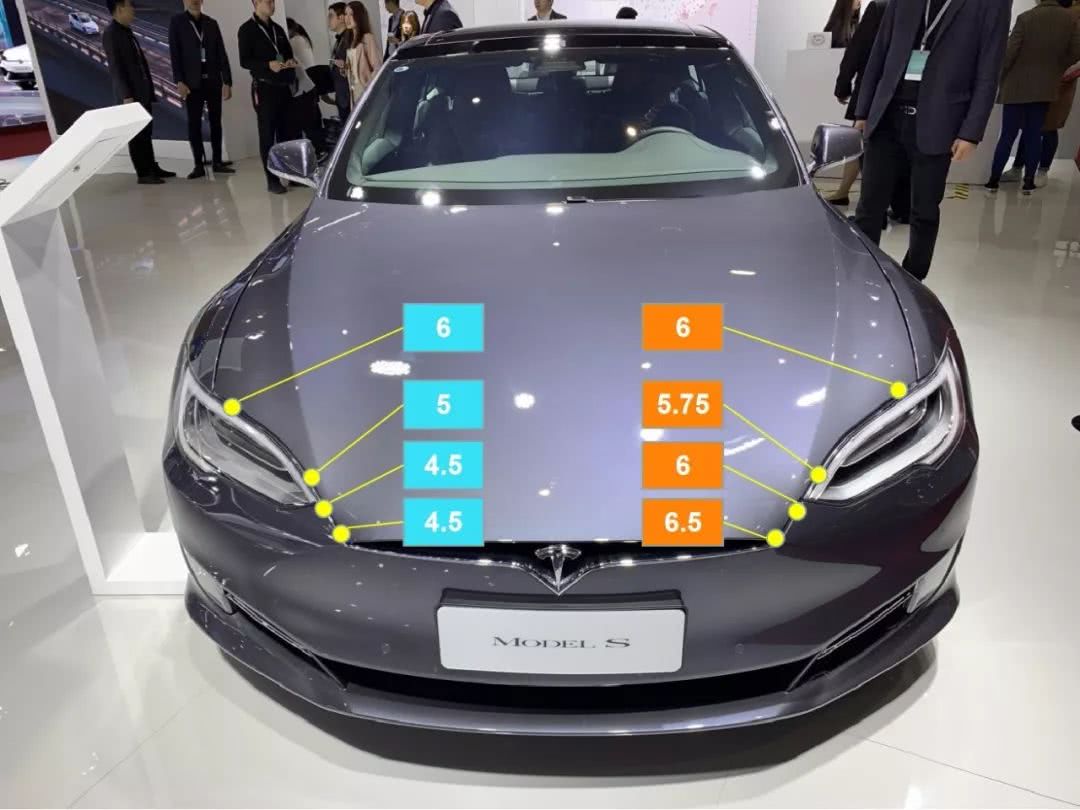

首先是前端,我测量了前盖与翼子板的间隙以及前脸的间隙。我不知道这几道间隙的标注标准数值是多少,所以无法得知间隙值的偏差,但可以对比左右两边间隙的差值,差值越小,做工越精细。

如图可见,前盖与左右两侧翼子板的间隙,最小的差值是0,最大的差值达到了2.25mm。有的朋友看到以mm为单位来描述,就觉得精度已经很高了,毕竟这么大一台车,差值只有不到两枚硬币的厚度。但是,我所在的公司里,如此巨大的差值是不可能发出工厂的。对,巨大。

而前脸的间隙相对好一些,但也有一个差值达到2mm的点。我坚信特斯拉在这个匹配点遇到了困难,而且这个差值是不稳定的,难以根除的。(不要问我为什么相信~)

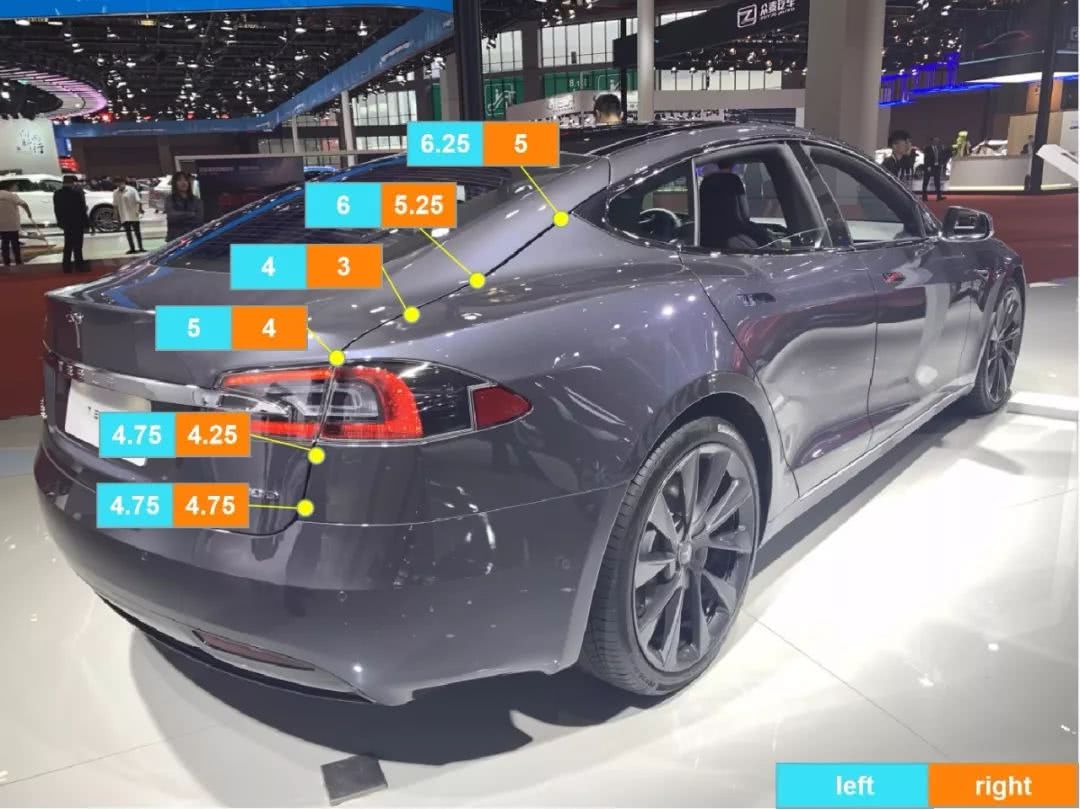

然后是后端的间隙。轿跑通常都会采用后盖与后风挡玻璃一体化的整体式设计,利于塑造出线条极其流畅的运动造型,但同时带来的是间隙跨度长、扭曲多的问题。这台车的后盖与车身的间隙对称性比车头的表现优秀太多,但我认为这组数据的对称性几乎达到可接受范围的下限,就是说挺好,可是没有那么那么好。

接下来是车门的间隙。左右后门与侧围的间隙,从中点到下点的差值都是1.25mm,我怎么都不信设计状态就是这样,但至少左右对称了,也挺好。如果不要求特别高的话,前后门的这个间隙状态算是中规中矩的。

就在这时候,特斯拉市场部的中方人员过来阻止我,算是礼貌客气地让我别再测量了,并转身跟他们身旁的美国人说要盯着我。倒是他们美国总部的人挺热情,说我可以随意参观。

我:“Don’t be afraid. I am just learning from the product of great Elon Musk.”

她:“I am not afraid. I’m American.”

(This is the problem to the world, OK?)

最后是几个比较明显的做工普通的地方。当然,这些都不影响你开车。

大抵就是这些,如果让我再测量下去,看起来就像我在故意挑特斯拉的毛病了。而事实上,我十分钦佩马斯克和他的Model S,这款车引起了中国市场的集体高潮,大约从2014年开始,国内涌现了一大批造车新势力,五年后的现在,能投产交付的屈指可数;能活到下一届上海车展的,恐怕不超过8家。

回到本文的主题,基于这几组简单的数据,我非常愿意相信终有一天特斯拉的匹配精度能10倍优于竞争对手。

但,至少现在,你还在追赶我们。